聚酰亚胺(PI)薄膜凭借其卓越的耐高温、高绝缘、耐化学腐蚀及良好的机械性能,被誉为 “黄金材料”,在众多领域展现出巨大应用潜力。从新能源汽车的电池绝缘到航空航天飞行器的结构部件,从电子设备的柔性电路板到卫星的太阳能电池基板,PI 薄膜无处不在。然而,传统成型工艺的限制在一定程度上制约了其性能进一步提升与应用范围拓展。近年来,随着科研人员的不断探索,一系列聚酰亚胺薄膜成型工艺新突破相继涌现,为这一材料的发展注入新活力。

聚酰亚胺薄膜概述

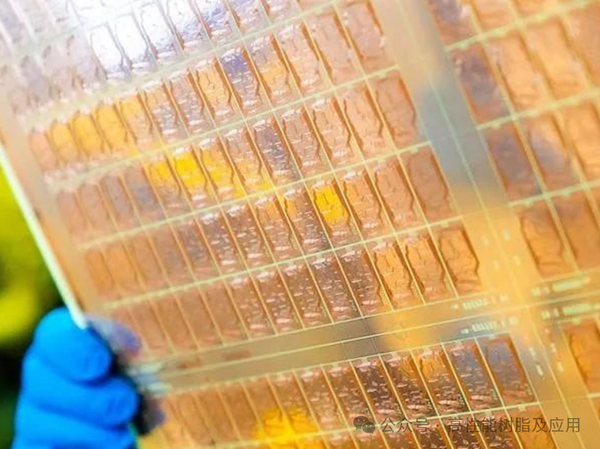

聚酰亚胺薄膜通常由二酐和二胺单体通过缩聚反应制得聚酰胺酸,再经脱水环化形成聚酰亚胺结构。其分子链中含有大量芳环和酰亚胺环,赋予材料优异的热稳定性、化学稳定性及机械强度。如美国杜邦公司的 Kapton 系列薄膜,由均苯四甲酸酐与二氨基二苯醚合成,在 250 - 280℃空气中可长期使用,玻璃化温度达 385℃;日本宇部兴产的 Upilex 薄膜,根据不同单体组合,性能各有特点,如 Upilex - R 玻璃化温度为 280℃,Upilex - S 则在 500℃以上 。这些薄膜在常态下呈黄色透明状,相对密度1.39 - 1.45,20℃时拉伸强度可达 200MPa,200℃时仍大于 100MPa。

传统成型工艺局限

传统聚酰亚胺薄膜成型主要采用聚酰胺酸溶液流延成膜,再经高温酰亚胺化的方法。这一过程中,溶液流延难以精确控制薄膜厚度均匀性,易出现厚度偏差,影响产品一致性。高温酰亚胺化阶段,由于需在高温环境下进行,不仅能耗高,还可能导致薄膜内部产生应力,降低机械性能。同时,传统工艺对设备要求相对简单,难以实现对薄膜微观结构的精细调控,限制了材料在高端领域对特殊性能的需求 。

新突破之成型工艺解析

该工艺利用聚乙烯亚胺吸附技术,将氮化硼填料均匀分散于聚酰亚胺基体中。聚乙烯亚胺凭借其特殊结构,对氮化硼具有强吸附力,有效抑制填料团聚。这一举措极大提升了 PI 基体与填料相容性,经测试,界面结合强度提高 40% 。改性后的薄膜,不仅导热性能显著改善,且因界面稳定性增强,在高温、高湿等复杂环境下,仍能保持良好性能。如在 5G 芯片封装中,可高效导出芯片产生热量,同时低吸水率(<0.5%)保证了芯片在潮湿环境下的电气性能稳定 。

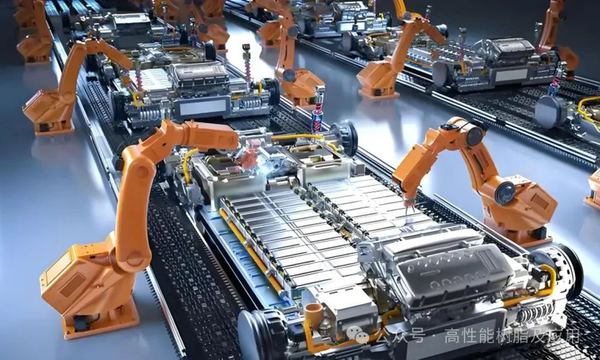

此工艺核心在于精准控制聚四氟乙烯(PTFE)层结晶形态。通过对热辊温度、压力、转速等参数的精细调节,使 PTFE 层形成特定结晶结构,实现界面粘结强度提升 50% 。成功解决传统复合材料层间易剥离问题,已应用于新能源电池绝缘层,实际生产良率达 98% 。在电池充放电过程中,稳定的层间结合确保绝缘性能可靠,避免因层间分离引发短路等安全隐患 。

国风新材借助 AI 算法对传统流延成型工艺深度优化。AI 系统实时收集并分析流延过程中溶液流量、温度、涂布速度等多参数数据,精准调控设备运行。将薄膜厚度均匀性提升至 ±2μm,生产效率提高 30% 。为超薄 PI 膜(8μm)量产奠定基础,超薄薄膜在柔性显示领域可使屏幕更轻薄、弯折性能更佳,提升产品竞争力 。

基于新成型工艺的性能提升

以透明聚酰亚胺薄膜为例,新成型工艺通过精确控制分子结构与聚合度,减少薄膜内部杂质与缺陷,提升光学透明性。长阳科技采用新制程建成年产 100 万平方米 CPI 薄膜产线,样品透光率达 92%,已通过京东方验证,满足柔性显示对高透光材料需求,使屏幕显示更清晰、色彩更鲜艳 。

在 5G 通信领域,对高频高速信号传输要求严苛。经新成型工艺制备的聚酰亚胺薄膜,介电常数降低、介电损耗减小。如北京科技大学团队提出的 “三明治” 结构多孔复合膜(PSLS),通过优化成型过程中氟化钙填料分布,介电常数降至 2.5,有效减少信号传输过程中的衰减,保障通信质量。

新成型工艺改善薄膜内部微观结构,增强分子间作用力。如瑞华泰 “1000mm 幅宽连续双向拉伸” 工艺生产的电工级 PI 膜,经拉伸处理后,分子链沿拉伸方向取向排列,结晶度提高,拉伸强度提升,产品良率达 95%,应用于高铁电机绝缘系统,可承受更大机械应力,保障电机稳定运行 。

新突破解锁的应用新边界

瑞华泰与华为合作开发的光学级 CPI 膜,利用新成型工艺解决传统玻璃盖板易碎问题。该膜弯折性能优异,可实现多次弯折而不损坏,成功应用于折叠屏手机,推动柔性显示技术普及,使手机形态更具多样性,提升用户体验 。

奥克控股开发的氟化无色透明 PI 膜,通过新成型工艺提升耐辐照性能 50% 。应用于卫星太阳能电池基板,在太空强辐射环境下,能有效保护电池组件,确保卫星能源供应稳定,为航天探测任务顺利开展提供关键材料支持 。

中车时代新材化学亚胺法 PI 薄膜生产线生产的产品,导热系数达 0.8W/(m・K),应用于新能源汽车电池导热石墨片。高效散热保证电池在充放电过程中温度稳定,延长电池寿命,提升新能源汽车性能与安全性。

结论

聚酰亚胺薄膜成型工艺的新突破,从材料改性、复合结构设计到智能化生产控制,全方位提升了薄膜性能,为其在各领域的深入应用开辟新路径。从解决传统工艺局限到满足高端产业对材料高性能需求,新成型工艺展现出巨大优势。随着技术不断成熟与完善,聚酰亚胺薄膜有望在更多新兴领域大放异彩,推动相关产业迈向新高度,持续解锁材料应用的无限可能。 未来,应继续加大研发投入,探索更新颖的成型工艺与材料配方,进一步挖掘聚酰亚胺薄膜潜力,拓展其应用边界。

免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。