聚乳酸(PLA)作为传统塑料的可持续替代品正受到越来越多的关注。然而,PLA在不同环境中的生物降解率存在显著差异,且将其整合到现有的回收基础设施中需要重新制定复杂的生命周期末端管理策略。酶法解聚回收单体为废塑料的闭环回收与升级再造提供了新的途径,其中PET塑料的酶法解聚回收已经取得重大进展,法国CARBIOS公司宣布建立万吨级处理能力的从PET塑料酶法解聚到再生rPET技术链。然而,迄今为止,只有少数几种酶被发现具有降解PLA的能力,且解聚效率普遍偏低。

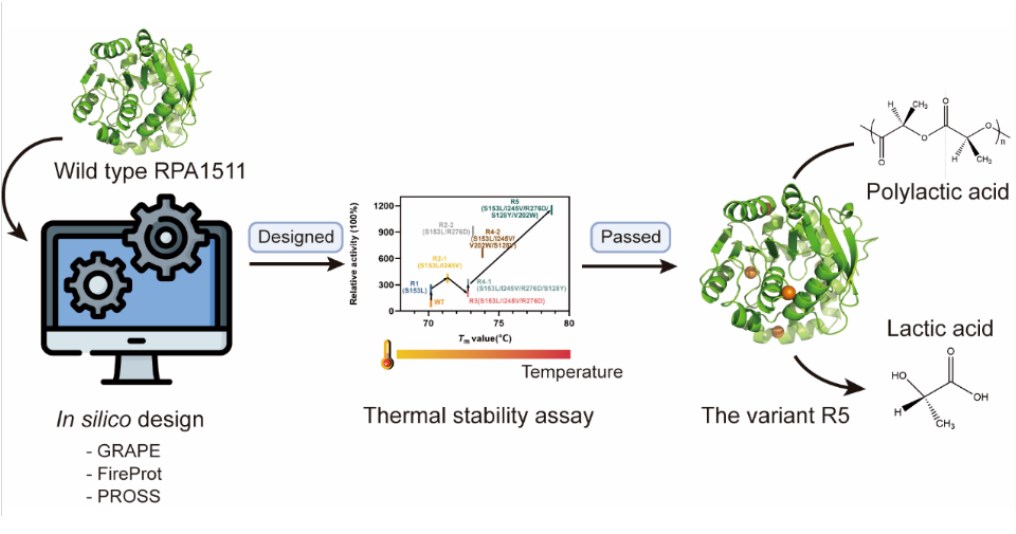

近日,南京工业大学姜岷教授团队通过筛选,以来源于红假单胞菌(Rhodopseudomonas palustris)中的酯酶RPA1511为研究对象,通过组合多种酶热稳定性的计算设计工具,结合湿实验与干实验,确定了7个有益的单点突变位点。进一步通过组合迭代突变,获得一个性能最优的突变体R5。与野生型相比,突变体R5的热变性温度(Tm)提高了8℃,比酶活性提高了11.5倍。同时,该变体在65℃下72 h内可将85%的固体PLA解聚为乳酸单体,是野生型RPA1511的3.3倍。最后,结合分子动力学模拟,发现突变体R5中的S153L/I245V/R276D/S128Y四个氨基酸残基的突变有利于蛋白质热稳定的提高,而V202W位点的突变通过氢键和疏水堆积,增加了酶与底物的相互作用,增强底物在活性口袋中催化构象定位,进而有利于催化活性的提高。这种通过计算设计的综合方法产生了一种高催化活性和热稳定性的PLA解聚酶,有望促进PLA的生物回收过程。

该研究在2024年5月17日以“Computational design of efficient and thermostable esterase for polylactic acid depolymerization”为题发表在《Green Chemistry》上。南京工业大学周杰副教授和江苏省微生物学会青委会秘书长、青委会成员董维亮教授为该论文的共同通讯作者,博士研究生谢彬和张军为共同一作。北京化工大学朱玉山教授和清华大学卢滇楠教授参与了该研究工作。该研究工作得到了国家重点研究发展计划绿色生物制造专项“塑料高效生物解聚的关键技术”(2021YFC2103600)等项目的资助。

免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。